広島大学教育学部2年生の蒲地さん。1週間の福祉留学へ。

長崎県佐世保市の連携施設「社会福祉法人 宮共生会(以下、宮共生会)」での経験をお聞きしました。

福祉留学参加のきっかけや動機を教えてください!

大学の先生からご紹介いただいたこと、そして以前、福祉留学に行ったことのある友人から体験談を聞いて関心を持ったことがきっかけです。

また、将来について悩んでいたため、福祉留学を通して自分の将来について少しずつ明確にしていきたいという思いが強かったことも大きな動機になりました。

そして、障害の種類や年代など幅広い利用者の方々を対象とされている宮共生会さんで福祉事業について学ばせていただくことを決めました。

福祉留学先である長崎県の印象はいかがでしたか?

車移動が多かった中で感じたことは、運転が大変そうに感じるくらいの急な坂が多いということです。一緒に乗車していた利用者さんは、慣れた様子で手すりに掴まってバランスを取っていましたが、私は始め、驚いて思わず声を出してしまい、運転手さんに心配されました(笑)

また、造船所や米海軍基地などがあり、日本の重工業や国際情勢を支える非常に重要な地域であることを強く感じました。そして、地元が佐賀県である私にとって、地元とよく似た方言に包まれて非常にあたたかさを感じました。

留学先施設である宮共生会で、印象に残った体験やエピソードがあれば教えてください!

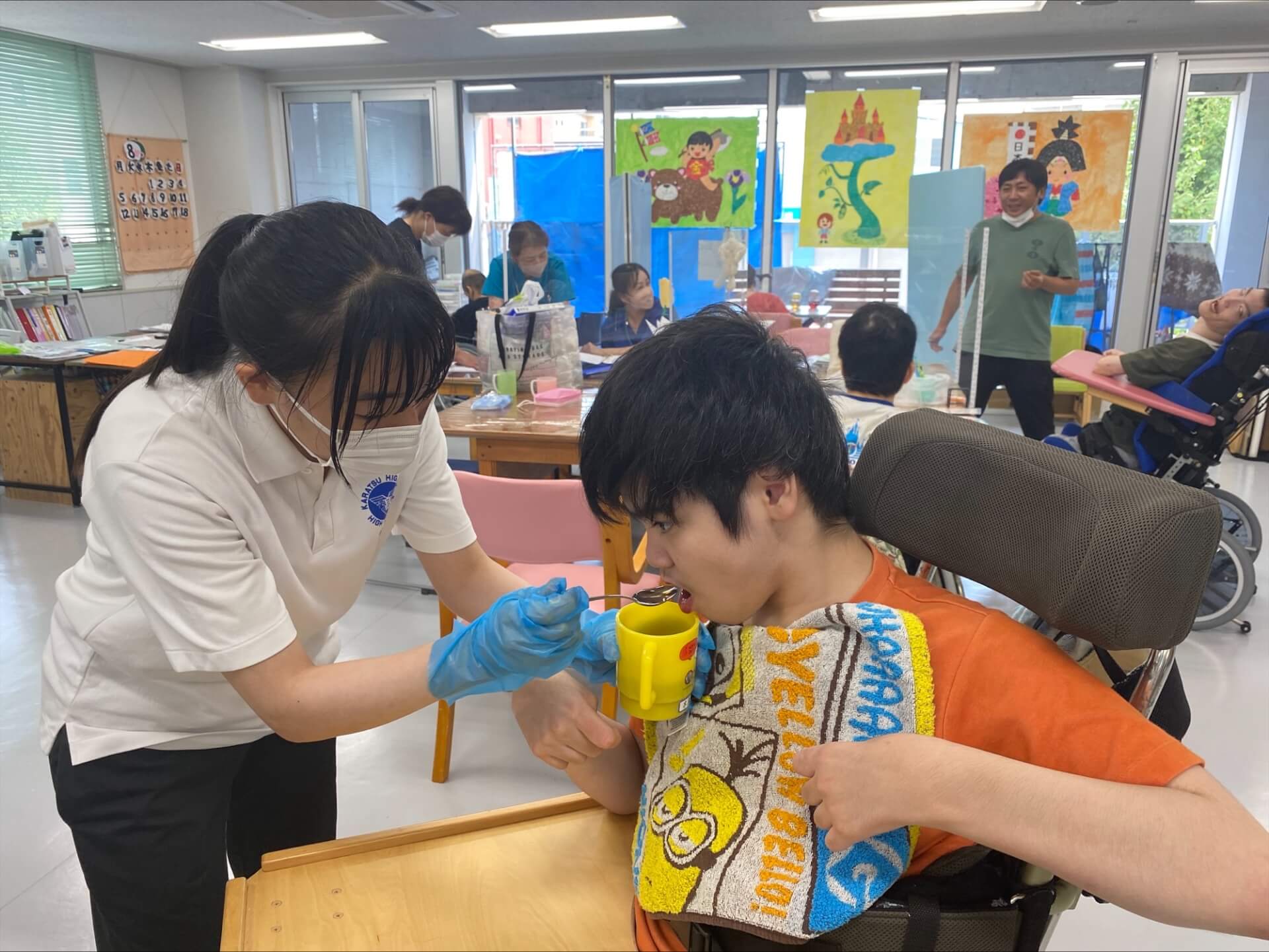

生活介護の事業所では流しそうめんをしたこと、放課後等デイサービスの事業所では海に行ったことが印象に残っています。このような活動を取り入れることで、自ら外に出て季節感を得にくい利用者さんも、季節の移ろいを感じたり、その季節ならではの体験ができたりするとわかりました。

また、就労支援の事業所をいくつか見学させていただいて印象に残っているのは、利用者の皆さんが「休憩」と言われるまでずっと集中して作業をされていたことです。利用者さんの中には「仕事をすることが一番の趣味だ」とお話しされる方もいて、その真面目さをさらに伸ばせるように、やりがいを感じられるような作業内容や声かけなど、関わり方を工夫することの重要性を感じました。

福祉留学に行く前と後で変化したことはありますか?

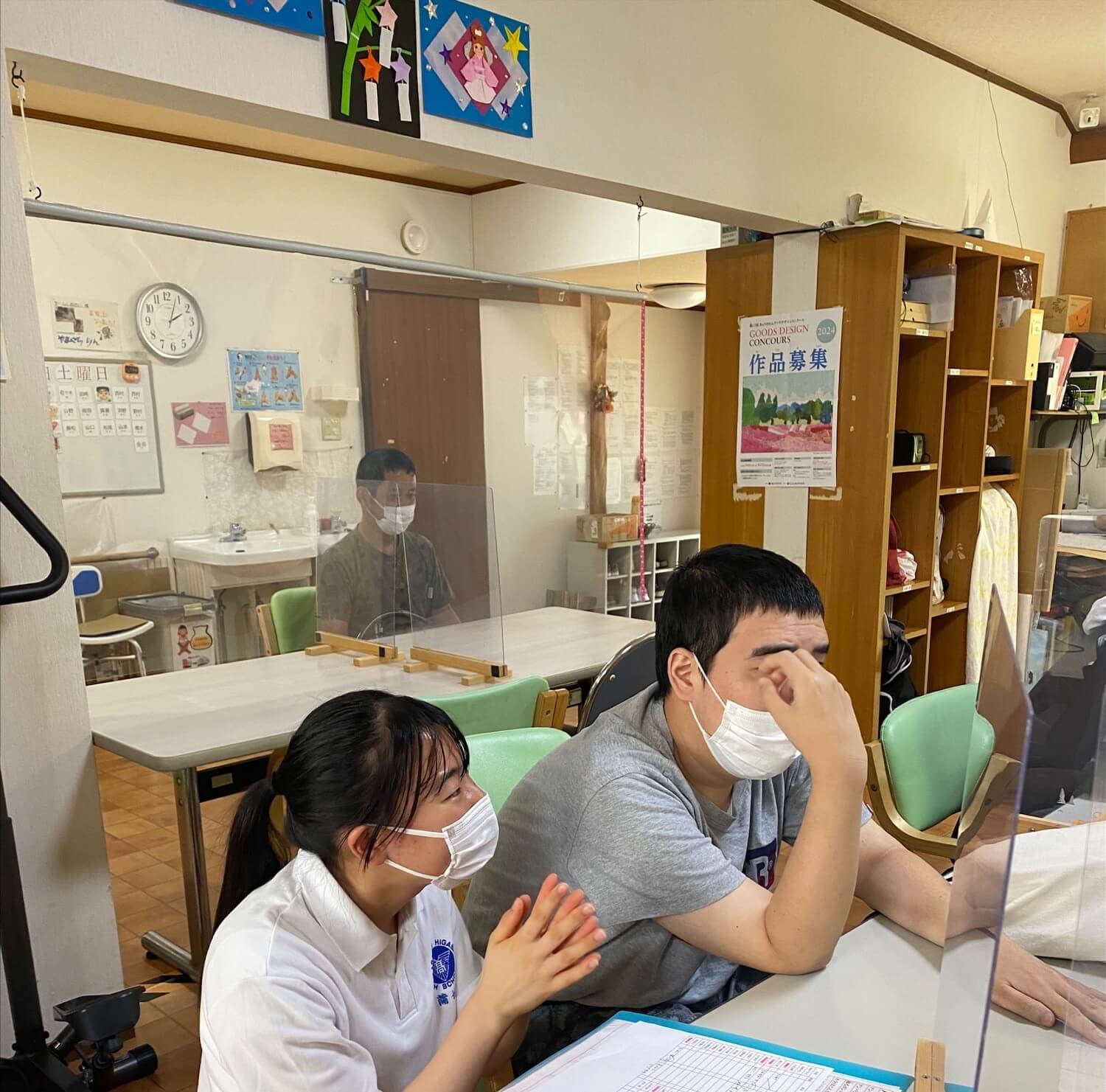

私の中で自身が大きく成長したと感じることは、利用者さんの背景を知ろうとする姿勢です。福祉留学に行く前は、障害の仕組みやそれによる困難さなどの一般的な知識ばかりを得ようとしていました。

しかし、実際に福祉留学で利用者さんと関わってみて、利用者さんの家族構成や現在の居住状況などを知ることが、今後どのような力を身につけていくべきかの判断材料になるのだと強く感じました。

その利用者さん特有の情報を取り入れて支援の内容を考えていけるように、まずは信頼関係を構築することの重要性も学びました。

また、支援員の方々が、自分から言葉を発することが困難な利用者さんに対しても多くの言葉をかけられていたことが印象的でした。私も真似して言葉をかけ続けると何となく通じていると感じることが多々あり、支援をする側が限界を作らないことで、利用者さんの可能性を広げられるのだと学ぶことができました。

次に福祉留学へ行く人たちへメッセージをお願いします。

私は福祉留学に参加する勇気がなかなか持てないままでいましたが、自分の中で参加したい理由を整理することで、今の私には必要な経験だと強く思えたことで参加を決意しました。

もし、現在迷っている方がいらっしゃれば、参加したい動機を明確にしてみてください。それが本当に行くべきかどうかの選択や福祉留学中に自分が学ぶことの明確化に繋がると思います。

福祉留学へ行くことを決意することは勇気が必要だと思いますが、是非その一歩を踏み出してみてください。応援しています!!